Les seuils : concrètement, c’est quoi ?

Vous avez pu lire dans l’article sur “L’ATP Mix” (je ne suis pas peu fier du concept et de ma table de mixage, mais passons) que pour produire un effort, nous allions plus ou moins monter le curseur des voies Phosphocréatine, Glycolytique et Oxydative.

Aujourd’hui, on va essayer de mieux comprendre ce qui se passe concrètement, avec les fameux “seuils”. On a souvent l’impression que c’est compliqué, et on ne sait plus ou donner de la tête avec toutes ces données, molécules et la complexification à outrance de la physiologie de l’effort par certains.

Peut-être que c’est parce que l’on prend parfois le problème à l’envers, en considérant que les seuils vont déterminer les capacités de chacun et l’entraînement qui en découle. Mais si on les considéraient simplement comme des outils parmi d’autres qui permettent de comprendre ce qui se passe à l’effort ? Et que plus on va progresser, plus ils vont évoluer…

Si vous souhaitez allez plus loin, j'aborde ces sujets en profondeur dans le livre "La prépa physique de l'endurance" et la formation "Endurance pragmatique".

Concrètement, qu'est-ce que les seuils reflètent ?

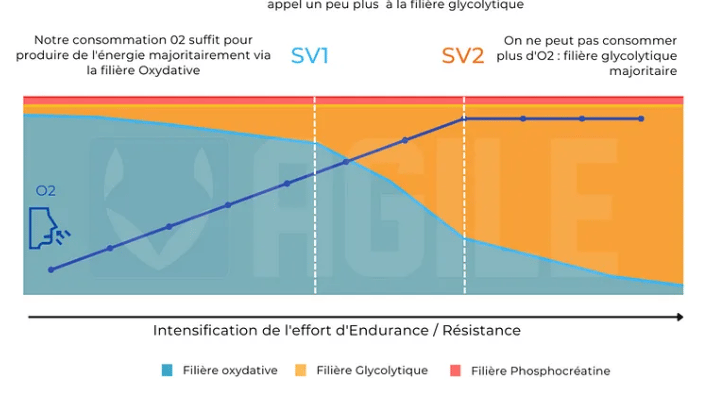

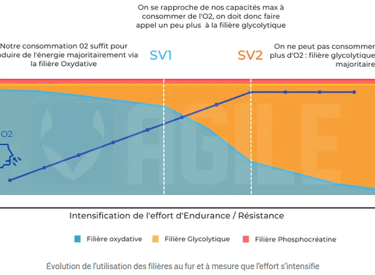

Selon l’intensité et la durée d’effort, on aura besoin tantôt de faire plutôt appel à la filière oxydative, tantôt à la filière glycolytique (mais toujours les deux à la fois, avec la filière PCr en toile de fond). Les seuils vont simplement représenter le moment où l’on va plus ou moins activer chaque curseur. C’est à dire que les seuils sont des indicateurs de notre manière d‘utiliser nos ressources, ni plus, ni moins. Et ceci dépend de l’effort, mais aussi de nos qualités, qu’elles soient innées ou développées à force d’entraînement.

J’enfonce le clou pour relativiser, mais cet indicateur reflète notre capacité du moment (d’une période dans le meilleur des cas, et du jour J le plus souvent, notre état de forme, d’hydratation et nos stocks de glycogène notamment pouvant logiquement influer sur notre manière de produire l’effort. Voyons de plus près comment évolue l’utilisation de nos trois solutions au fur et à mesure que l’exercice s’intensifie.

Pour résumer, plus on va accélérer, plus notre capacité à consommer de l’oxygène (pour favoriser la filière oxydative) va se rapprocher de notre capacité maximale, et plus on va devoir activer la filière glycolytique (qui permet de produire de l’énergie sans utiliser d’oxygène). Jusqu’à atteindre notre consommation maximale d’oxygène (on se rapproche petit à petit du fameux VO2Max), qui fait que nos entrées en oxygène ne suffisent plus à maintenir l’allure : le glycolytique devient la solution principale, avec l’inconvénient que ce puissant système va s’épuiser rapidement : on va donc devoir ralentir ou stopper l’effort.

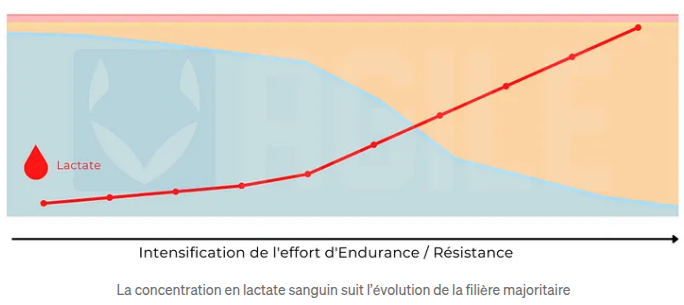

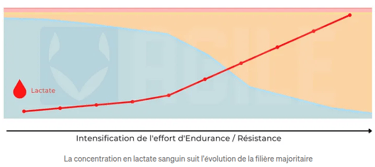

Pourquoi la lactatémie augmente ?

Le lactate est produit par la dégradation du glucose par la voie glycolytique, et il est utilisé pour produire de l’énergie (en étant à nouveau transformé) plus ou moins directement dans la voie glycolytique ou indirectement dans la voie oxydative (notamment car le pyruvate qui en est issu va entrer en partie dans le cycle de Krebs pour permettre certaines réactions).

On comprend donc facilement que plus on va vers un effort intense et donc “glycolytique”, plus on va produire de lactate : c’est à la fois un sous-produit de la glycolyse et un marqueur d’effort : si les concentrations en lactate sont élevées, on en déduit que l’on utilise pas la solution oxydative en priorité, mais que la solution glycolytique prend le dessus

C’est pour cette raison que chez des athlètes de niveau avancé, les tests d’effort incluant des mesures de lactates sont utilisés : ils permettent de déterminer à quel moment le sportif est en train d’utiliser en majorité son système oxydatif, et à quel moment la tendance s’équilibre puis s’inverse.

Avec une limite, comme tous les tests : c’est une état des lieux du jour J, donc les solutions que notre organisme adopte sont possiblement influencées par beaucoup de paramètres (comme l’état de fatigue et l’état des stocks de glycogène). Cela ne veut pas dire que c’est inutile, ni non plus que c’est indispensable : cela veut simplement dire que c’est un test qui permet de mesurer comment notre corps se comporte à ce moment là. Libre a chacun de s’y tenir strictement ou non.

Un petit rappel, à la date de rédaction de cet article : en France, légalement, seul le personnel de santé (médecin ou infirmier(e) par exemple) est habilité à faire une piqûre sur une autre personne, la prise de lactate en faisant évidemment partie. C’est encadré dans Article 5 de l’arrêté du 5 janvier 1962, avec la version en vigueur depuis le 31 janvier 1973, disponible ici. Chacun fera ce qu’il veut de cette information…

La différence entre une personnes entraînée ou non

Plus on est confronté souvent à un cas de figure, plus on s’adapte et plus on est capable d’y faire face facilement : c’est un des principes fondateurs de l’entraînement.

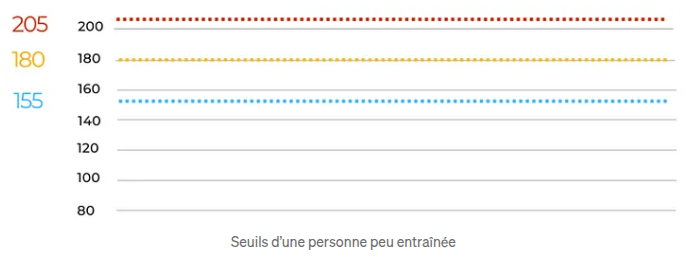

Cela signifie que chez une personne pas, peu (ou mal) entraînée, le système oxydatif ne sera pas performant : il va vite atteindre ses limites et basculer sur le système glycolytique, qui n’étant lui-même guère plus efficace ne va pas permettre de durer très longtemps : en gros, la personne n’est pas très endurante, et ses seuils sont à la fois très bas et très éloignés les uns des autres.

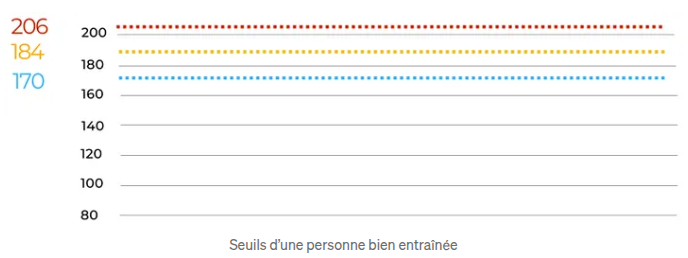

A l’inverse, une personne bien entraînée (et/ou douée), sera capable d’utiliser beaucoup plus effacement son système oxydatif, c’est à dire repousser le moment où il devra faire appel au système glycolytique.

Ce dernier étant également plus performant, son plafond sera très proche des capacités maximales, ce qui signifie qu’il peut tenir longtemps à une intensité très proche de son maximum.

Je précise que les valeurs des deux schémas précédents sont des valeurs réelles, d’un skieur de l’Equipe de France junior de ski nordique en début de formation et 6 mois plus tard. Valeurs qui se sont encore améliorées par la suite.

Doit-on absolument connaître ses seuils ?

Il n’est pour moi pas nécessaire pour la plupart des gens de connaître avec exactitude leurs seuils pour pouvoir s’entraîner et progresser durablement : comprendre le processus et ce qui se passe est déjà un pas en avant.

On en discute longuement avec mon ami Sean de Upside Strenght qui m’a reçu dans son podcast, disponible ici.

On peut d’ailleurs estimer nos seuils à partir d’un pourcentage de la fréquence cardiaque maximale (si on la connait) ou simplement en se basant sur notre capacité à parler (qui est directement liée avec le fréquence cardiaque et respiratoire si vous avez tout suivi et compris)*.

Les plus pointus et les ayatollahs de la physiologie me répondront que “oui mais c’est 82% dans les papiers le seuil” (du coup si tu es à 81 ou 83% tu as tout perdu ?) “oui il y a des variations entre les individus” (comme il y a des variations d’un jour à l’autre si tu fais un test en laboratoire mon champion) et bla bla bla. Mais ce qu’on cherche, ce sont des solutions simples à mettre en place au début, et éventuellement aller plus loin quand on a fait le tour. C’est en tout cas comme ça que je fonctionne.

Le premier seuil correspond à 75% de notre fréquence cardiaque maximale (FCM), et on doit être capable de tenir une conversation normale sans être essoufflé**

Ce qui se passe entre les deux seuils correspond à une valeur située entre 75 et 85% de notre FCM, là où n’est capable que de dires 3 ou 4 mots avant de reprendre son souffle

Le deuxième seuil correspond à des valeurs supérieures à 85% de notre FCM, où parler serait très difficile, voire impossible.

Évidemment, il existe plein de nuances à l’intérieur de ces 3 “zones”, mais si vous commencez par les maîtriser, c’est déjà un bon pas.

*On peut également se baser sur le ressenti (avec par exemple le RPE, qui est une échelle qui va de 1 à 10).

**il est généralement admis que le seuil se situe autour de 80%. Par expérience, de donner la limite de 75% permet chez beaucoup d’avoir une petite marge et d’éviter de s’entraîner trop souvent un peu trop vite. C’est un parti-pris basé sur mon expérience et mes connaissances.

Concrétement, on fait quoi sur le terrain ?

C’est quand même l’essentiel !

Vous l’aurez (je l’espère !) compris à la lecture de l’article, l’idée si vous préparez une épreuve d’Endurance (que ce soit du trail running, un marathon, une course de Spartan Race, de VTT ou votre premier 10kms que vous souhaitez simplement finir) est dans un premier temps d’optimiser votre capacité à utiliser votre filière oxydative, et dans un second temps, de développer votre compétence à sublimer votre filière glycolytique.

Évidemment les deux vont de pair puisque l’on utilise pas exclusivement l’une ou l’autre, et quand vous serez fort(e), vous serez capable de bien utiliser les deux en même temps et judicieusement, mais cela prend du temps, et il faut aller dans l’ordre. Voici quelques conseils pratiques :

L'entraînement à basse intensité

C’est un rappel de l’article sur l’ATPMix, mais déjà, pour développer votre capacité oxydative, il va vous falloir passer beaucoup de temps (souvent et longtemps) sous votre premier seuil (à faible intensité). Il n’y a que comme cela que vous développerez efficacement votre capacité à utiliser l’oxygène pour produire de l’énergie à partir des glucides et des lipides.

C’est la base, il n’y a pas de raccourci possible et c’est “non-négociable” pour devenir plus économe et efficient. Attention, la plupart des gens s’entraînant trop vite, gardez en tête que ce n’est pas nécessaire d’être à la limite de ce premier seuil (par exemple, tout le temps à 74% de votre FCM si j’exagère), si vous êtes un peu en dessous, cela marche aussi !

L'entraînement à haute intensité

Ensuite (j’ai bien dit ensuite, c’est à dire à la fois dans l’ordre des choses et dans la hiérarchie du nombre de séances), pour développer votre capacité à maintenir un intensité élevée relativement longtemps, vous allez pouvoir explorer votre système glycolytique en le sollicitant beaucoup (dans la séance) de temps à autre et ainsi optimiser son fonctionnement.

J’aime bien l’image d’élargir la zone de confort (plutôt que d’en sortir, qui me fait trop penser à une sortie de route) : à force d’explorer une allure, elle nous devient familière et on sait mieux y faire face.

C’est pour cela que je préconise souvent des séances que j’appelle au Tempo, entre les deux seuils, plutôt que de la très haute intensité pour laquelle la plupart des gens ne seraient pas prêts à en tirer tous les bénéfices (un peu comme on sautait une étape). Elles couvrent une plage assez large (75 à 85% de la FCM) pour une raison simple : elle permette d’explorer là où l’on est à la limite, là où on a la marge et d’apprendre à mieux se connaître,…

Les variables d'ajustement

Il y a plein de variables selon ce qu’on recherche : on peut par exemple chercher des allures où l’on serait autour du SV1 (de 75 à 80% par exemple), pour développer un peu plus notre capacité à utiliser la filière oxydative à haute intensité, ou à l’inverse autour du SV2 pour rapprocher un peu plus notre SV2 de notre maximum.

Mais il faut garder en tête que ce sont des variables d’ajustement quand on cherche un objectif précis : les deux points précédents permettent dans un premier temps de développer ces aspects, et il vous faudra de nombreux mois, voire années avant d’en faire le tour.

Le choix des modalités (entraînement continu ou fractionné, avec des fractions courtes ou longues…) est vaste, et vient en second : quel outil j’estime le mieux adapté pour développer ce dont j’ai besoin.

Le renforcement musculaire

Un point intéressant (mais là n’est ni son principal, ni son seul intérêt pour le sportif d’endurance) est le renforcement musculaire : vous devez savoir que si les fibres “lentes” (de type I) sont très riches en capillaires sanguins, les fibres “rapides” (de type IIa et IIb) sont elles plutôt chargées en glycogène : le travail de renforcement musculaire favorisant souvent leur recrutement pour la contraction musculaire (on ne parlera pas de développement réel, car il faudra passer par quelques tonnes de fonte pendant un moment), il peut aider à améliorer notre capacité à stocker et utiliser ce fameux glycogène.

Si vous voulez une autre perception

Parce que je partage simplement mon avis, issu de mes connaissances et mon expérience, et que ce n’est jamais à prendre au pied de la lettre, voici d’autres visions complémentaires :

Tristan Pawlak de Ironuman donne son avis dans cette vidéo très intéressante ici :

Sean, de Upside Strenght, y répond dans cet épisode ici