Comment on crée de l’énergie ? L’ATP Mix

Dans l’entraînement sportif, et plus particulièrement l’Endurance, on parle souvent de filières énergétiques, parfois de continuum pour expliquer ce qu’il se passe à l’effort. L’idée de cet article est d’essayer d’y voir plus clair, mais surtout de comprendre à quoi cela peut nous servir sur le terrain.

J’aime le rappeler, je radote même, mais nous ne savons par exemple réellement pas pourquoi il existe plusieurs groupes sanguins, alors autant vous dire que si la physiologie et la science peuvent nous aider à comprendre ce que l’on ressent à l’effort, les connaissances et découvertes du moment ne devraient pas être systématiquement avancées pour justifier et révolutionner les méthodes d’entraînement ! Elles restent un élément de compréhension et un “garde-fou”, ce qui n’est déjà pas rien !

Un petit rappel de base

Si vous souhaitez allez plus loin, j'aborde ces sujets en profondeur dans le livre "La prépa physique de l'endurance" et la formation "Endurance pragmatique".

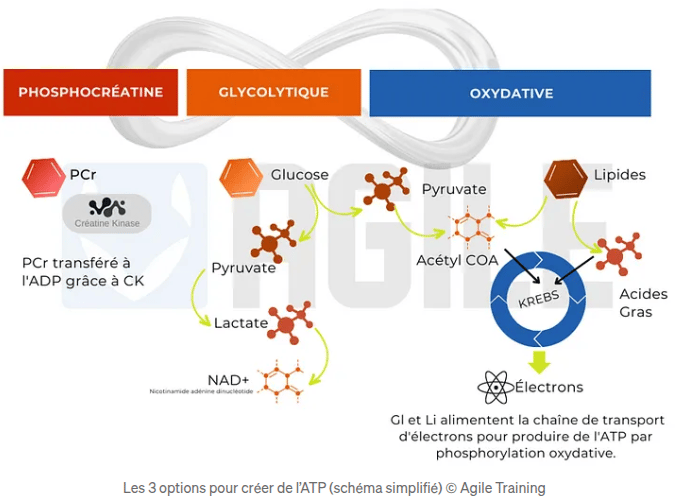

Rappelons que pour produire de l’énergie, et donc un effort, nous devons (re)générer une molécule appelée ATP. Pour y arriver, on dispose de 3 solutions :

Le système de la Phosphocréatine

Le Système Glycolytique

Le Système Oxydatif

Ces trois systèmes sont également appelés anaérobie alactique, anaérobie lactique et aérobie. Bien que je leur préfère les appellations que j’ai évoqué plus haut, elles ne sont pas obsolètes ou dépassées : elles décrivent des réactions qui se passent avec ou sans oxygène, et qui ont ou non pour conséquence la production de lactate (on y reviendra dans un prochain article). “Sans oxygène” ne signifie pas que l’on ne respire pas, mais simplement que certains processus ont lieu sans utiliser l’oxygène consommé, qui est utilisé par d’autres.

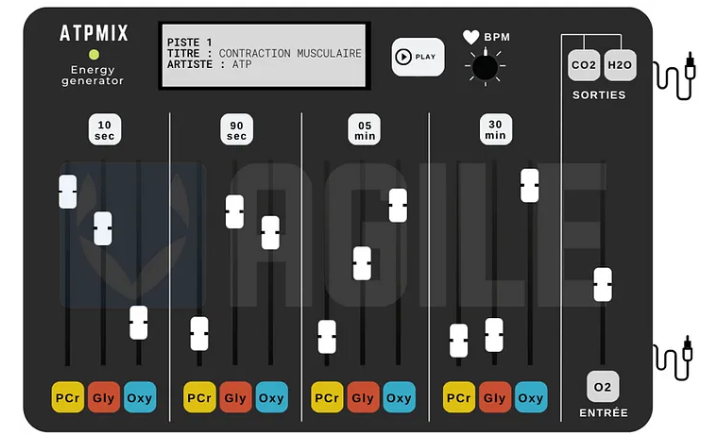

Il faut rappeler que l’on utilise toujours les 3 systèmes simultanément, et qu’ils interagissent entre eux : “Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme” comme disait ce bon Antoine ‘(Lavoisier).

On active simplement plus ou moins l’un ou l’autre selon l’intensité de l’effort et sa durée.

On entend souvent “on produit du lactate dès les premières secondes” ou “tous les efforts sont finalement aérobie” : c’est effectivement vrai, car chaque système a besoin d‘utiliser ce que produit l’autre, et ce de manière continue. Voici quelques exemples non exhaustifs :

La phosphocréatine est également utilisée comme substrat pour la pyruvate kinase dans la voie glycolytique, ce qui va évidemment agir sur la part d’activation de la voie oxydative : c’est pour cette raison que nous ne mobilisons jamais à 100% nos stocks de PCr, car nous en avons besoin pour continuer un effort

une partie du pyruvate (issu de la dégradation du glucose par la voie glycolytique) va être transporté dans les mitochondries pour être transformé en Acétyl-CoA, qui va entrer dans le cycle de Krebs**

le NAD+ produit par la voie glycolytique se transforme en NADH (en “ramassant” des molécules d’hydrogène), qui va lui aussi entrer dans le cycle de Krebs.

Si nous avons besoin d’énergie “rapide” pour effectuer un effort à haute intensité, on va utiliser en priorité le glucose, qui est plus rapidement disponible, mais avec des stocks limités. A l’inverse, si la demande est moins urgente, on va favoriser l’utilisation des acides gras*, nous permettant d’économiser les glucides pour le moment où l’effort sera plus intense.

*Les lipides sont disponibles en quantité quasiment illimitées et ont un rendement supérieur, mais qui nécessitent plus d’étapes métaboliques pour être transformés en ATP : cela signifie que nous allons avoir besoin de plus d’oxygène, à savoir 8 à 10 molécules d’oxygène pour produire une molécule d’ATP, contre 6 pour le glucose.

** Le cycle de Krebs est une série de réactions biochimiques qui se déroulent dans les mitochondries. Ces réactions permettent la production d’énergie sous forme d’ATP à partir de l’oxydation des acides gras et des glucides, mais aussi de produire des composés énergétiques comme le NADH et le FADH2, qui sont utilisés dans la chaîne respiratoire pour synthétiser de l’ATP. C’est en quelque sorte le transformateur qui permet de générer de l’énergie par la voie oxydative

La différence entre une personnes entraînée ou non

La perception a longtemps été : pendant les x premières secondes, c’est la filière PCr (anaérobie alactique) , de x à y secondes c’est la filière Glycolytique (anaérobie lactique) et à partir de z secondes c’est la filière Oxydative (aérobie). Cette perception très segmentée a parfois conduit à des interprétations hasardeuses : on parle bien de systèmes privilégiés, pas exclusifs.

Un petit rappel important pour bien comprendre les choses : on va plus ou moins activer un système en fonction de l’effort que l’on réalise à intensité maximale : si je me lève de ma chaise pour aller me servir un verre d’eau, je ne vais pas mobiliser à fond mes ressources de Phosphocréatine. C’est pour cela qu’on parle de plus en plus de continuum.

Imaginez que lorsque qu’on produit un effort, c’est un peu comme si on jouait un morceau de musique : on va plus ou moins monter le curseur des basses, des graves et des aigus selon le tempo voulu.

Si vous jouez un morceaux sans basses, le son va saturer, et il en est de même pour l’activation de la filière oxydative par exemple.

Concrètement, on en fait quoi sur le terrain ?

Bin on fait le malin à étaler ses connaissances (pensez toutefois à vous entraîner entre deux débats). Blague à part, voici quelques implications pratiques sur le terrain, dans les sports d’Endurance :

L’entraînement a comme vertu de repousser le plus tard possible le moment où l’on doit monter le curseur de la voie glycolytique pour une même vitesse de déplacement (car si cette voie est plus puissante, elle n’est pas illimitée) : c’est pour ces raisons que l’entraînement doit être réalisé majoritairement à basse intensité, afin de développer, entre autres, notre compétence à optimiser notre capacité oxydative, qui est en quelque sorte notre “filière support”.

Nos mitochondries, outre le fait d’être des centrales de production d’énergie de la voie oxydative forment également un réseau (le réticulum mitochondrial) qui nous permet par exemple de réguler le calcium inter-cellulaire ou encore de répondre au stress cellulaire, ce qui a pour finalité de mieux supporter l’augmentation de l’intensité, sur le moment et après l’effort. Là encore, l’augmentation du nombre, de la taille et de l’efficience des mitochondries est en majeure partie dépendante du travail à basse intensité (logique, puisqu’elles sont utilisées par la filière oxydative).

En s'entraîne, on mange, on boit !

Le travail à haute intensité, bien mené et bien placé, a effectivement un impact sur le fait de repousser ce fameux moment où l’on active majoritairement la filière glycolytique : nous y reviendrons dans le prochain articles qui sera consacré aux seuils.

On a tous déjà connu ce moment où au cours d’une sortie longue (ou d’une compétition), on n’avait plus d’essence dans le moteur, même si l’intensité (et donc notre Fréquence Cardiaque) étaient faible. Il y a évidemment plusieurs raisons à cela, mais l’une d’elle peut être le fait que l’on a épuisé nos réserves de glycogène (sur la séance ou à force d’accumuler des séances sans apports suffisants) :

pour schématiser, on n’a plus forcément assez de réserves de glucides pour bien réaliser l’oxydation des acides gras, qui est un processus beaucoup plus lent que si on utilisait à la fois des glucides et des lipides : c’est donc logique que pour la même consommation d’oxygène, on se déplace moins vite !

c’est pour ces raisons qu’apporter les glucides (et l’eau !) suffisants à la fois dans l’alimentation du quotidien (avant, après la séance) et au cours de la séance si nécessaire permet de réaliser des séances de qualité la plupart du temps. On cherche souvent des causes compliquées (et donc des solutions complexes) à la fatigue ou la baisse de performance, mais il faut déjà commencer par la base !

évidemment, dans un but d’optimisation, s’entraîner avec des stocks de glycogène bas peut faire sens pour certaines (rares) personnes dans un contexte précis, mais gardez en tête que l’on parle d’optimisation dans un cadre strict et contrôlé. En êtes vous à ce stade ? Vous seul le savez !

Sans rentrer dans une nutrition de pointe, en disposant de réserves “normales” issue d’une alimentation équilibrée, il nous faudrait, outre les 400 à 600 ml d’eau par heure, consommer (et ce dès le début) entre 30 et 40 gr de glucides simple par heure d’effort si celui-ci se situe entre 1h30 et 2h30, et de 60 à 80 gr d’un mélange de glucides simples et complexes si l’effort dépasse 2h30. Avec nos modes de vie qui impliquent de placer nos séances souvent “quand on peut”, cela implique d’être attentif au apports avant (collation par exemple), pendant et après, surtout si les séances s’intensifient ou s’allongent. Pour l’anecdote, j’avais durant une période de 3 mois réalisé l’intégralité de l’entraînement uniquement “à l’eau”, et j’avais constaté que je récupérais moins bien au fil des semaines : même si ce n’est pas l’unique facteur, cela y avait sans doute grandement contribué!